伊藤 邦雄 氏

一橋大学大学院

経営管理研究科

一橋大学CFO教育研究センター長

イベント冒頭の基調講演では、「いま求められる企業価値を創造する『人的資本』経営」と題し、一橋大学経営管理研究科経営管理専攻の名誉教授で、一橋大学CFO教育研究センター長を務める伊藤邦雄氏が登場した。伊藤氏は、2020年9月に経済産業省が発表した「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会報告書」をまとめた研究会の座長を務めた人物。この報告書は「人材版伊藤レポート」とも呼ばれ、日本企業の経営者や人事担当者から大きな反響を呼んでいる。今回の講演は、人材版伊藤レポートを取りまとめるに当たって氏が抱いていた問題意識や、レポートの行間に込めた氏の思いを交えながら、レポートの内容を解説する流れで進んだ。

※本記事は、2021年5月13日『ダイヤモンド・オンライン』にPRとして掲載されたダイヤモンド社 デジタルビジネス局主催「科学的人事フォーラム」のイベントレポートです。

伊藤氏はまず、従来の日本型雇用制度がさまざまな点で制度疲労を起こしている現状を指摘した。その結果、職務内容や労働条件などで事前の合意を得てから働いてもらう「ジョブ型」雇用制度を採用する日本企業も現れている。伊藤氏は、従来の日本型雇用制度をジョブ型に対して「メンバーシップ型」と呼んでいる。

制度疲労の例として最初に挙がったのが「慣性に基づく楽観主義」だ。経営者が従業員をメンバーや家族のように思い込み、自分に付いてきてくれると楽観視してしまう。その結果、従業員が離職するという事態に対する危機感が薄くなっていた。

さらに、「従業員はメンバー」という思いが「みんな一体なのだ」という思いにつながり、悪い意味での平等を引き起こしていると話す。突出した能力を持つ従業員を選抜して優遇しようとすると、同期の取り残された従業員がかわいそうじゃないかという声が挙がり、結局は同期の社員の待遇を揃えてしまうということだ。伊藤氏はこの悪平等が原因で、経営者が「人材価値」という発想を持ちにくくなったと指摘する。

悪平等はもう一つ「事業の新陳代謝が遅れる」という大きな問題も引き起こしている。収益が上がらず、業績が低迷している事業を抱え込んでしまうということだ。他社に売却すれば良いものを「彼らはうちに入ってきたんだ、売却してしまってはかわいそうじゃないか」などと抱え込んでしまう。その結果、伊藤氏が「事業の新陳代謝、事業ポートフォリオの最適化で、世界で最も遅れているのが日本企業ではないか」と指摘するような状態になっている。

さらに、日本企業が好むOJT(On-the-Job

Training)は事業環境があまり変化しないときには有効に働くが、ある日突然事業環境が大きく変わる「VUCA(Volatility、Uncertainty、Complexity、Ambiguity)」時代には適していないという。

以上の要因が働いた結果、日本企業は従業員の自主性や自立性を削いでしまったと伊藤氏は分析する。「社員は家族」「社員に優しい日本企業」であったはずが、世界139カ国の企業で働く従業員を対象とした調査で、日本企業の従業員エンゲージメント(業務に主体的、意欲的に取り組もうとする意識)が139カ国中132位まで落ち込んでしまった。伊藤氏は「日本企業は本当に人に優しかったのか」「社員のWell-being(ウェルビーイング:一瞬では終わらない、長く続く幸せ)と真剣に向き合ってきたのか」という問題意識がレポートをまとめる際の問題意識としてあったと語る。

また伊藤氏は、人材が持つ価値を考える上で、日本企業でもここ5~6年の間に進んでいる「コーポレートガバナンス改革」と「投資家目線」を見直す必要があると指摘する。コーポレートガバナンス改革は、持続的な企業価値を作り出すことを目的に推進するものだ。ここで伊藤氏は世界各国の実証研究の結果から、1990年代以降は企業価値創造の担い手が、企業が持っている有形資産から、バランスシートに載ることがない無形資産に転換したと指摘した。無形資産の中核をなすのは人材だ。

この動きに合わせるように、世界では投資家が企業の人事部門の最高責任者、CHRO(Chief

Human Resource Officer)と直接対話して、投資先を選定し、助言するようになっているという。対話の席では、どのようなKPI(Key Performance

Indicators)を設定して人材を評価しているのか、KPIの選定根拠は何かといったテーマで話をするそうだ。つまり、コーポレートガバナンス改革の観点からも、投資家の理解を得るという観点からも、企業は自身が保有する人材の価値を高め、適切なKPIを設定して評価しなければならないということだ。

ここで伊藤氏は「人事人材をめぐる不都合な真実」と前置きして、4つの調査結果を示した。1つ目は人材マネジメント施策全般の効果について質問したもので、質問対象は従業員数300名以上の日本企業に務める人事部門の役職者300名。結果を見ると、「効果的に実践できていると思う」が4%、「どちらかというと効果的に実践できていると思う」が24%。つまり、日本企業のうち人材マネジメント施策を効果的に実践できている企業は3割弱しかないということになる。

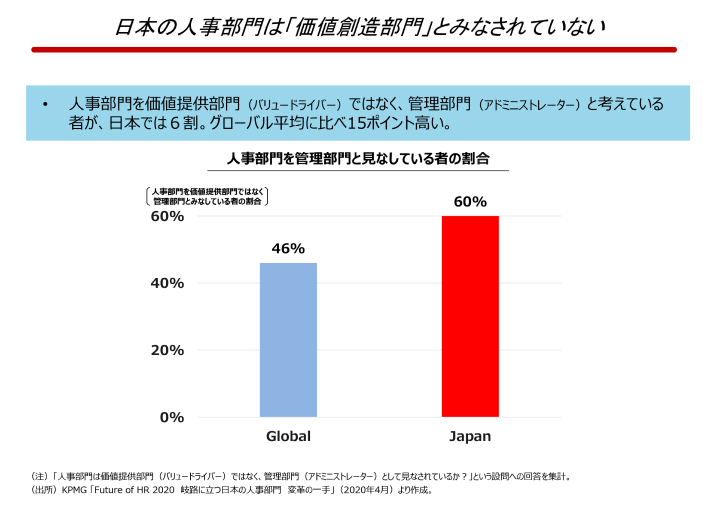

続いての調査結果は、世界1362社の経営層を対象に「人事部門を価値提供部門(バリュードライバー)ではなく、管理部門(アドミニストレーター)と考えているか」という問いへの回答の割合を示したもの。世界平均は46%だが、日本企業に限定するとその数値は60%に達する。

さらに、人材マネジメントの課題についての調査結果を見ると、最も多かった回答は「人事戦略が経営戦略に紐づいていない」(33.7%)という結果が出ている。この調査の対象は、従業員数300名以上の企業に勤める人事部門の役職者300名だ。

以上の調査結果は、多くの日本企業の人事部門が部門間の調整に終始し、企業価値創造には貢献せず、経営戦略に合わせた人事戦略を企画、立案、実行できていないということを示している。経営の立場から人事戦略に責任を持つChief

Human Resource Officer(CHRO)を設置している外資系企業は37.7%だが、日本企業になるとこの数値が12.8%にまで下落するという調査結果もある。

以上の「不都合」を解消し、日本企業の人事を有効な「戦略」とするために実行すべきことを示した図が以下の通りだ。

最初に挙がったのは、「人的資源・管理」という考え方から脱却し、「人的資本」あるいは「人材の価値創造」という考え方に移行すること。先述の通り、企業価値創造の担い手は、バランスシートに載らない無形資産に移行しており、無形資産の中核となるのは人材だ。

そして企業の人事は、経営戦略と連動する「人材戦略」でなければならない。この点について伊藤氏は「VUCAの時代に突入した今、デジタル技術を駆使して市場を破壊する『デジタルディスラプター』がいつ出現するか分からない。分野によってはもう出現している」と述べ、突然起こる変化に対応するには人材戦略の考え方が欠かせないと強調した。そしてその人材戦略については、人事部門だけで議論して決めるのではなく、経営陣や取締役会が主導権を握って議論すべきだという。

そして先述のように投資家が企業の人事部門の最高責任者であるCHROと直接対話する例が増えている。日本企業も内向きで人事を進めることを止めて、積極的に投資家を含むステークホルダーと対話を重ねる必要があると伊藤氏は指摘する。そして投資家との対話の際には、経営戦略と人材とのギャップをきちんと数値などの形で見える化しておく必要があると付け加えた。この点については、各種HRTechの製品やサービスが役立つだろう。

また、これまで日本企業は人材を「働き手の塊」、あるいは「員数」と捉えて管理し、囲い込んできた。従業員も企業が「雇用し続けてくれる」と思い込んでいた。伊藤氏は企業と従業員がお互いに依存し合う関係を止めて、企業は自律的に行動できる人材をどんどん育成すべきだと訴えた。

このような人材が増えれば、実力のある人材が好条件を求めて他企業に移っていくという流れが加速する。人材の流動性が高まるわけだ。そのとき企業は、経営戦略に合致する人材を獲得し、働きやすい環境を用意するなど従業員の体験価値「EX(Employee

Experience)」を高めるよう努力すべきだという。その結果、従業員は業務に主体的、意欲的に取り組もうとする意識(エンゲージメント)や、ウェルビーイングが高まっていくからだと伊藤氏は語る。

伊藤氏はレポートで、企業における適切な人材戦略を企画、立案、実行する上での要点を、3つの視点(Perspectives)と、5つの共通要素(Common Factors)、合わせて「3P・5F」としてまとめている。3つの視点は以下の通り。

そして5つの共通要素は以下の通り。

続けて伊藤氏は、企業経営において「パーパス(存在意義)」を重視する流れが大きくなりつつあると語った。そして、その背景には20世紀に隆盛を極めた資本主義がほころびを見せ始めているという事実があるという。

人間ひとりひとりが自身の利益を追求する自利の追求行動によって「神の見えざる手」が働き、社会全体が効率良く動くと考えたのはアダム・スミス(1723~1790)だ。そして「企業の社会的責任は利益の最大化である」と言い切ったのは、1976年にノーベル経済学賞を受賞したミルトン・フリードマン(1912~2006)である。

伊藤氏は特にフリードマンの考え方について「経済性を狭くとらえ過ぎたのではないか。短期的に追い過ぎたのではないか」と疑問を投げかける。その結果、気候変動問題など外部不経済が許容しがたいほど顕在化してしまったと指摘した。フリードマンが先述の理論を唱えたのはおよそ50年前。伊藤氏は「その時代に、気候変動問題がこれほど深刻になるとは、さすがに誰も予測できなかったのではないか」と当時の状況を推測する。

さらに世界の投資家も、企業の価値を利益などの金銭的価値だけで計ることを止めて、「ESG(Environment、Social、Governance)」という価値を強調し始めている。世界最大の資産運用会社である米BlackRockのLarry

Fink会長は、毎年企業投資家に送るメッセージでパーパスが重要であると強調し始めているという。2020年1月には、地球環境の持続可能性がBlackRockの投資判断において中核的な基準となっていくというメッセージを発している。

このような事情から、組織、企業のパーパス、つまり存在意義に向き合う経営者が増え始めているという。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって在宅勤務となり、自由になる時間が増え、自身がなぜ働くのか、どのように働きたいのかなどと自問自答を始める労働者も増えている。

そして経営者は、従業員のメンバー同士の対話を通して、個人のパーパスを掘り出していく必要もあるという。その上で、企業組織のパーパスと従業員個人のパーパスが重なり合うと、経営変革につながっていく。さらに、経営者が従業員の心に響くメッセージを発することで、企業と従業員、そして従業員同士のパーパスが重なり合い、お互いの信頼関係が強くなる。

また、前述の「5つの共通要素」の1つである「個々人の多様性が、対話やイノベーション、事業のアウトプット・アウトカムにつながる環境にあるのかという要素」においてもパーパスに向き合うことが重要になる。副業や兼業を認める企業や、ジョブ型雇用を採用する企業が現れ始めたことで、今後は企業内だけでなく企業外のメンバーとの密接な共同作業が増えると考えられる。企業の壁を越えたメンバー選びでは、まさに「選び、選ばれる」関係が重要になる。そのような関係を作るには、企業や個人が自問自答し、確固たるパーパスを持って業務に当たる必要があると言えるだろう。

人事の「今」と経営の「未来」を変える、

タレントマネジメントシステムです。