こんにちは。人事・経営に役立つメディア「タレントマネジメントラボ」を運営する「タレントパレット」事業部編集チームです。

フレックスタイム制を導入するにあたり、企業は必要に応じて「フレキシブルタイム」と「コアタイム」を設定します。フレキシブルタイムとは、従業員が自由に労働時間を決められる時間帯です。

多様な働き方に対応し、フレックスタイム制の効果を高めるためには、フレキシブルタイムを適切に設けることが重要です。この記事ではフレキシブルタイムとコアタイムの違いや、理想的な時間配分のバランスについて解説します。

フレキシブルタイムとは

一般的なフレックスタイム制では、1日の労働時間が「フレキシブルタイム」と「コアタイム」に分かれます。

フレキシブルタイムは、従業員が自由に労働時間を決められる時間帯のことで、出退勤の時間を自分の裁量で決められるだけでなく、勤務の間に中抜けもできます。

フレキシブルタイムの設定は必須ではありません。しかし企業が効果的にフレキシブルタイムの適用時間を定めておくことで、フレックスタイム制のメリットをより引き出せるようになるでしょう。

コアタイムとは

コアタイムは、必ず勤務しなければならない時間帯です。従業員はコアタイムを軸として、勤務しなくても良いフレキシブルタイムと組み合わせて1日の労働時間を決めます。

コアタイムの時間帯は企業が自由に設定できるため、たとえば以下のような対応も可能です。

・コアタイムを設ける日、設けない日をつくる

・日によってコアタイムの時間帯を変える

コアタイムを完全に廃止した「スーパーフレックスタイム制」を導入する企業もあります。従業員の働き方の柔軟性を高めるには、コアタイムを一切設定しないという選択肢も視野に入れると良いでしょう。

「フレックスタイム制コアタイム」については、こちらの記事をご確認ください。

フレックスタイム制とは

フレックスタイム制とは、あらかじめ定めた総労働時間のなかで、従業員が自由に労働時間を決められる制度です。働き方改革の一環として導入され、多様化する働き方に対応することを目的としています。

令和4年就労条件総合調査(厚生労働省)によると、フレックスタイム制を導入している企業は全体の8.2%です。大企業ほど導入割合が高い傾向にあるため、中小企業の導入率を高めることが今後の課題といえるでしょう。

「フレックスタイム制」については、こちらの記事をご確認ください。

フレキシブルタイムを導入する目的

フレキシブルタイムを導入する場合は、目的を明確にする必要があります。ここでは主な目的について解説します。

柔軟な働き方に対応するため

フレキシブルタイムを設定することで、より柔軟な働き方が可能になります。通勤ラッシュを避けて出社する、通院のために中抜けするなど活用方法は様々です。

また、出産・介護といったライフステージの変化にも対応しやすくなります。固定時間制では仕事とプライベートの両立が難しかった人でも、フレックスタイム制を利用すれば無理なく働き続けられるでしょう。働きやすい職場環境を整えられることで、優秀な人材の確保や雇用の拡大にもつながります。

深夜労働を抑制するため

深夜労働時間(22時〜5時)に働いた従業員に対しては、通常の賃金に加えて深夜手当を支給しなければなりません。そのため、フレキシブルタイムを明確に定めていない場合、従業員が深夜労働を繰り返す可能性があります。

不要な深夜労働を容認すると人件費の負担が増えるだけでなく、従業員の健康にも悪影響を及ぼしかねません。

トラブルを避けるためにも、フレキシブルタイムを設定したうえで以下のようなルールを定めると良いでしょう。

・正当な理由なく深夜労働の時間帯には勤務しないこと

・やむを得ず深夜労働する場合は、上司の許可を得ること

フレキシブルタイムとコアタイムの理想的なバランス

フレキシブルタイムは、一般的にコアタイムの前後に適切な長さを確保する必要があります。

フレキシブルタイムの時間帯が極端に短いと、フレックスタイム制とは認められない可能性があります。いつ勤務しても良いとされるフレキシブルタイムがコアタイムの前後30分しかない場合、従業員が自由に労働時間を決めているとはいえません。

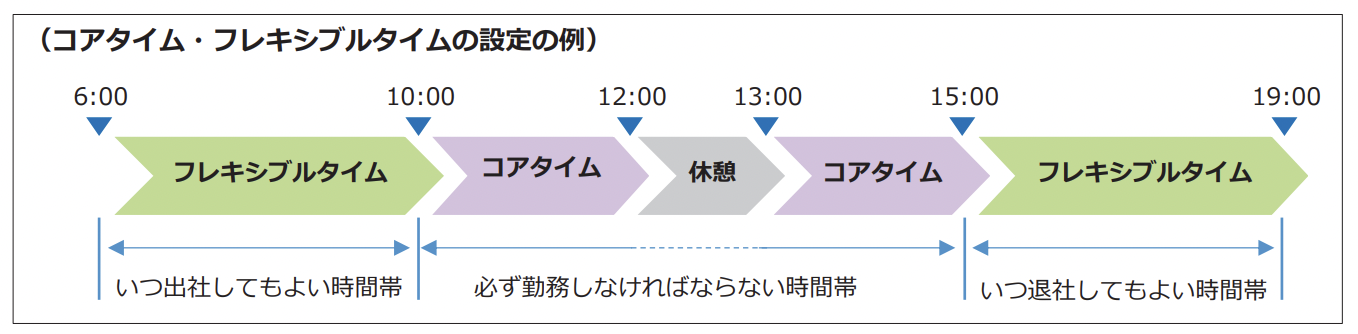

厚生労働省は「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」で、次のような基本モデルを示しています。

出典:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き|厚生労働省

フレキシブルタイムを十分に設定するためには、コアタイムは4時間程度(休憩時間を除く)にすると良いでしょう。

フレキシブルタイムを導入するメリット

フレキシブルタイムを導入することで、企業と従業員双方にメリットが生まれます。

生産性が向上する

フレキシブルタイムを設定することで、労働生産性の向上が期待できます。会社の繁忙期に合わせて労働時間を増やすなどの調整がしやすいためです。また、従業員が自分のペースで働けるので、より高いパフォーマンスを発揮できるでしょう。

生産性が高まれば、ムダな長時間労働の削減にもつながります。企業の利益が向上するだけでなく、従業員の労働意欲や満足度も高まるでしょう。

従業員がフレックスタイム制を利用しやすくなる

フレックスタイム制を導入しても、自由度が高すぎるとうまく定着しない可能性があります。「24時間いつでも勤務して良い」と言われると、従業員は迷ってしまうかもしれません。

また、自己管理能力が低い従業員は働き方がルーズになる恐れがあります。適切な利用を促すためには、ある程度の制約を設けたほうが良い場合もあるでしょう。

とくにフレックスタイム制の導入初期は、コアタイム・フレキシブルタイムを明確に定めることをおすすめします。

勤怠管理だけで終わらない、あらゆる人事データを統合して分析

時代は人材情報「管理」から人材情報「活用」へ!

タレントマネジメントシステム『タレントパレット』で、様々な経営課題と向き合えます。

・あらゆる人事情報を一元集約

・人材の見える化で埋もれた人材を発掘

・AIシミュレーションで最適配置を実現

・簡単操作で高度な人事分析が可能

⇒タレントパレットの資料を見てみたい

フレキシブルタイムの導入方法

フレキシブルタイムを導入するためには、所定の手続きを踏む必要があります。

就業規則に定める

まず就業規則に「始業・終業時刻を従業員の自主的決定に委ねる旨」を定めます。始業時刻・終業時刻のうちどちらか一方しか決定権がない場合、フレックスタイム制とはみなされないことがあるので注意しましょう。

そのうえで、フレキシブルタイムの時間帯を具体的に定めます。たとえば、以下のように始業・終業それぞれの時間帯を記載してください。

| フレキシブルタイム(労働者がその選択により労働できる時間帯)は、始業については午前7時から午前10時まで、終業については午後3時から午後7時までの間とする。 |

この例では、午前10時から午後3時がコアタイムとなります。

労働者と使用者の間で労使協定を締結する

就業規則だけでなく、労使協定で以下の項目について定める必要があります。

・対象となる労働者の範囲

・清算期間

・清算期間における総労働時間

・標準となる1日の労働時間

・コアタイム

・フレキシブルタイム

フレキシブルタイムを設定する場合は、その時間帯の開始・終了の時刻を明記しなければなりません。

| 労働者の選択により労働できる時間帯は、次の通りとする。 始業時間帯=午前7時から午前10時までの間 終業時間帯=午後3時から午後7時までの間 |

フレキシブルタイムを導入する際の注意点

フレキシブルタイムを導入する際の注意点について解説します。

業務内容に合わせて時間帯を設定する

フレキシブルタイムの時間帯は、業務に支障が出ない範囲で定める必要があります。部署内の定例ミーティングや、外部とのやりとりが多い時間帯はコアタイムに設定したほうが良いでしょう。部署ごとにフレキシブルタイムの時間帯を変えることも可能です。

フレキシブルタイムを設定する前に、必要人数が多い業務や、締切時間が決められた業務を洗い出しましょう。それらの業務をコアタイムの時間内で対応できるか検証し、難しければ既存の業務フローを見直すことも重要です。

取引先や顧客への対応がおろそかになると、企業としての信用を失ってしまう可能性があります。必要に応じて従業員の声を取り入れつつ、時間帯は慎重に決定してください。

勤怠管理を正確に行う

労働時間の決定は従業員に委ねますが、勤怠管理は会社が責任を持って行わなければなりません。従業員の労働時間を正しく把握しないと、割増賃金の未払いや、行き過ぎた長時間労働などの問題が生じやすくなります。

労働時間は自己申告制にせず、タイムカードや勤怠管理システムで記録しておきましょう。固定時間制よりも勤怠管理が複雑になるため、人材情報を一括管理できるタレントマネジメントシステムの活用をおすすめします。

従業員に早朝出勤や残業を命じることはできない

フレックスタイム制を導入している場合、特定の日のみ始業・終業時刻を指定することは認められません。従業員に早朝出勤や残業、フレキシブルタイム中の会議への参加などは命じられないので注意してください。

実務上やむを得ず勤務時間を指定したい場合は、業務命令ではなく、従業員に依頼して同意を得るプロセスが必要です。

勤務時間を指示しないと業務が円滑に進まないときは、コアタイム・フレキシブルタイムの時間帯を見直す必要があるでしょう。

フレキシブルタイムにおける残業の考え方

固定時間制とは残業の考え方が異なるため、正確に理解しておきましょう。フレックスタイム制を活用して労働時間を効率的に配分すれば、残業時間の削減が期待できます。

清算期間と総労働時間

フレックスタイム制には「清算期間」と「総労働時間」という考え方があります。

・清算期間:賃金を計算する際の基準となる期間

・総労働時間:清算期間において、労働者があらかじめ働くべきと企業が定めた時間

設定されたフレキシブルタイムの時間帯、あるいは法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働しても、ただちに残業扱いとはなりません。清算期間のなかで実際に労働した時間のうち、総労働時間を超えた部分が残業とみなされます。

2019年4月に法改正が行われたことで、清算期間が1ヵ月から3ヵ月に延長されました。労働時間の調整が月をまたいで行えるようになり、より柔軟な働き方が可能です。

残業代の計算方法

ここでは清算期間を1ヵ月と定めた場合の残業代について説明します。

前提として、残業は「法定内残業」と「法定外残業」にわかれます。残業代を計算する際は、総労働時間を超えた部分がどちらに該当するか確認してください。

| 法定内残業 | ・総労働時間を超えるが、法定労働時間は超えていない残業

・通常賃金(割増なし) |

| 法定外残業 | ・総労働時間と法定労働時間を超える残業

・割増賃金 |

いわゆる残業手当(割増賃金)を支払う必要があるのは「法定外残業」に該当する部分です。残業手当の割増率は25%ですので、割増賃金は次のように計算します。

| 基礎賃金×残業時間×割増率25% |

例として、1ヵ月の総労働時間を150時間と定めているケースで考えてみましょう。なお、法定労働時間の上限は160時間です。

実際に労働した時間が180時間だった場合、総労働時間を超える30時間が残業扱いとなります。ただし、「法定外残業」に該当するのは労働時間の上限を超える20時間のみです。

したがって、この場合の残業代は次のように計算します。

| (基礎賃金×10時間)+(基礎賃金×20時間×割増率25%) |

休日労働・深夜労働に該当する場合は割増率が異なります。また、清算期間が1ヵ月を超える場合も計算方法が異なる可能性があるため、詳しくは厚生労働省「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」をご覧ください。

まとめ

フレックスタイム制におけるフレキシブルタイムとは、従業員が自由に労働時間を決められる時間帯です。フレキシブルタイムを導入することで、従業員の多様な働き方に対応できるようになり、生産性向上につながります。さらに不要な深夜労働や、残業の抑制効果も期待できるでしょう。

労働時間の決定は従業員に委ねますが、勤怠管理は企業が責任を持って行わなければなりません。タレントパレットシステムなら、あらゆる人材データを一元管理できるため、従業員の労働状況を正確に把握することが可能です。ぜひ導入を検討してください。

タレントパレットのHPはこちら