人事考課の意味と「人事評価」との違い

制度を導入するうえで、定義を理解することは大切です。ここでは、人事考課の定義と人事評価との違いを解説します。

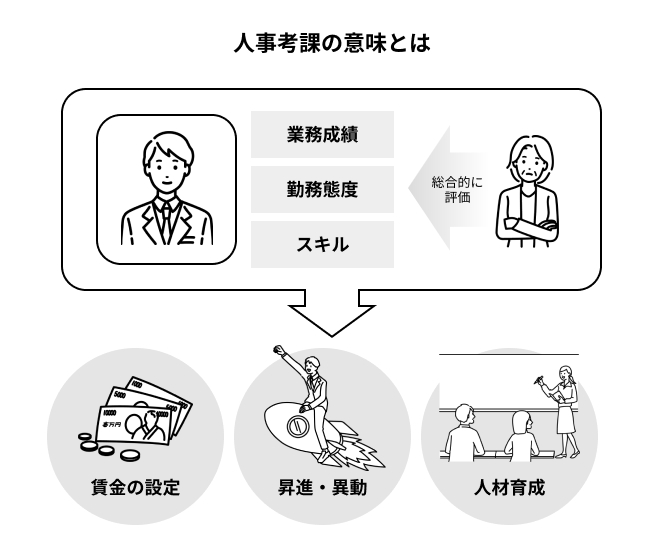

人事考課とは?

人事考課とは、社員の仕事について総合的に評価し、人事に反映させる仕組みのことです。評価の対象となる「仕事」の内容には、スキルや勤務態度、仕事への意欲なども含みます。これらの評価は、賃金の設定や昇進、異動、人材育成などに活用されます。人事考課は、1年や半年など頻度を決めて定期的に実施するのが望ましいです。

人事考課と人事評価の違いとは?

人事評価は、社員が行った業務の結果に対して「良い・悪い」を判断することに重点を置いています。基本的には、結果重視の評価制度と考えるとよいでしょう。人事評価の方が広義であることから、人事考課と同義に使われるケースもあります。

人事考課を行う目的と重要性

人事考課が重要なのは、実施することで得られる効果があるからです。ここでは、人事考課を行う目的と重要性について解説します。

モチベーションの維持・向上

会社からの適正な評価は、社員のモチベーションを維持・向上させます。インセンティブの付与などにより、自分の仕事が評価されたという実感と自信を持つと同時に、自社へさらに貢献したいという意欲にもつながります。

モチベーション向上に有効な施策とは?重要性や低下する原因、測定方法なども解説

企業全体の方向性の明確化

社員は「自分がどのように働けばよいのか」という問題への答えを、企業の目標や方向性に見出します。これらを「見える化」して共有することで、社員は自社が求めている人材像を明確に把握することができ、自分の仕事の目標も設定しやすくなります。

スキルアップの促進・能力開発

人事考課を行うことで、社員は「今、自分に不足している能力や知識は何か」を判断できるようになります。人事考課により意味を持たせるには、スキルアップを目的とした社員研修を開催する、適材適所の人員配置とフォローなどが有効です。

公平な評価・適切な人材配置

会社が定めた基準に基づいて社員を公平に評価することで、適切な人材配置も可能です。評価した社員の能力をもとに、配置転換や昇進・昇給・賞与などの待遇を決め、適材適所に人材を配置できます。

「従業員エンゲージメントを用いて魅力的な会社の作り方を考える」に関する資料はこちら

人事考課の3つの評価基準・評価項目

人事考課の評価基準・評価項目には、業績考課、能力考課、情意考課の3項目があります。ここでは、それぞれの内容について解説します。

目的達成の過程と実現度を評価する「業績考課」

業績考課は、設定した業務目標に対する達成度と過程を評価します。「売上目標〇円に対して〇%の達成率」というように数値化しやすく、客観的に判断しやすいのが特徴です。目標はMBO(目標管理制度)によって、社員が自ら設定します。MBO(目標管理制度)については、後ほど詳しく解説します。

知識や能力を評価する「能力考課」

仕事の成果は必ずしも数値化できるわけではありません。能力考課は、「影の立て役者」「縁の下の力持ち」に値する仕事に対して評価する項目です。たとえば、トラブルを迅速に解決した、今すぐ利益化されなくても長期的に有益な商談を成功させた、などが対象となります。

知識や能力による成果は、数値化できないからこそ仕事の中身を適正に評価することが大切です。

業務への取組み方や姿勢・態度を評価する「情意考課」

情意考課は、規律性や積極性、責任性、協調性など、業務への向き合い方を評価する項目です。行動考課、執務態度考課とも呼ばれ、真摯に業務に取り組む社員を正当に評価できます。

情意考課は主観的な評価になりやすい項目のため、客観的な観点と社員が納得できる根拠が必要です。考課エラーを防ぐためにも、社員に対して評価基準を明確にすることが求められます。

人事考課に役立つ4つの評価手法

人事考課に役立つ評価方法は、主に4つあります。ここでは、4つの評価手法について解説します。

MBO

MBO(目標管理制度)は、Management By Objectiveの略称で、ピーター・ドラッカーが提唱した組織マネジメントの考え方です。社員が上司と相談したうえで目標を設定し、達成度や進捗状況に応じて、評価が決定されます。

MBOとは?意味やメリット・デメリットについて解説

コンピテンシー評価

コンピテンシー評価は、社員の行動特性をもとに評価する手法です。自社が求める理想的な成果を出す人材の行動特性を基準とし、社員の行動を評価します。行動モデルに基づいた評価基準により、人材育成にも有効です。

コンピテンシー評価の概要・作成手順・評価基準項目サンプル・注意点・活用シーンを紹介!

360度評価

360度評価は、上司だけでなく同僚や部下などの複数の観察者が、対象者の日常の職務行動を評価する方法です。360度評価により、対象者が会社に対して標準的な職務遂行能力を持ち、日常的に発揮しているかどうかを確認できます。

360度評価(多面評価)とは? メリット・デメリットや、運用方法などわかりやすく解説

バリュー評価

バリュー評価とは、会社が設定した行動基準や行動規範に従った行動ができているかを定性的に評価する手法です。社員の行動を相対的に評価できるため、情意考課としての役割を果たします。

日本の人事制度の歴史と課題

日本の人事制度は時代とともに変遷を遂げてきました。ここでは、それぞれの制度における特徴と課題を年代順に解説します。

年功序列・終身雇用(1950~1960年代)

第二次世界大戦後の日本は、ほどなく高度経済成長に突入しました。1950年代には勤続年数に比例して昇給、昇格する年功序列制の考え方が誕生します。これには企業から人が離れてしまい人材不足となることを防ぐ効果があったものの、能力のある人材が適切に評価されないといった課題がありました。

職能資格制(1970~1980年代)

日本の経済成長が安定期に入ると「能力のある社員には高い賃金を」という動きが出てきました。そこで誕生したのが職能資格制度です。年功序列をベースに、能力に対する賃金が上乗せされるようになりました。一方で、能力を客観的に評価するシステムが未熟であることが課題でした。

旧成果主義・目標管理制(1990年代~2004年)

バブル崩壊後、企業は右肩上がりに給与が上がる形のこれまでの制度の見直しを迫られました。そこで生まれたのが、アメリカのシリコンバレーで大躍進を遂げたIT業界を手本にした旧成果主義です。この方法では、目標管理制度やコンピテンシー評価の考え方が浸透したものの、成果を上げることに意識が向いて協調性が失われるという課題もありました。

新成果主義(2004年~)

日本経済が長期的なデフレに突入し、少子高齢化、グローバル化が進むと、人事制度も「量より質」という動きが強くなりました。結果に重点を置く旧成果主義から脱却し、複数の評価基準を設けて総合的に評価する新成果主義が浸透しました。

人事考課の制度設計と効果的な運用方法

人事考課の制度設計と効果的な運用には、時期の設定と使用するシートが重要です。ここでは、人事考課を行う時期と考課シートについて解説します。

人的資本経営時代の人材マネジメント戦略

人事考課を行う時期・対象を決める

人事考課は、一般的に賞与の前や昇給検討前の期末に行います。これらの時期に行うのは、賞与の額や昇給を決定するにあたって必要な材料をそろえるためです。賞与を目的とした考課であれば、情意考課と成績考課を実施する。昇給や昇格を目的とした考課であれば、これらに加えて能力考課も行うなど、目的や対策に応じて考課を分けても問題ありません。

評価者を決める

評価者の選定は、人事考課の信頼性と効果に大きく影響します。一般的には、直属の上司が1次評価者となりますが、より客観的な評価のために部長クラスによる2次評価、経営層による3次評価など、複数階層での評価体制を構築してもよいでしょう。また、従来の上司による評価だけでなく、同僚や部下からの評価も含めた360度評価を導入するかも検討します。評価者については、必要に応じて「人事考課者訓練」も実施することが望ましいでしょう。人事考課者訓練については、後述します。

人事考課シートを使用する

人事考課シートは、企業や事業部門の人事制度に基づき、主に人事部が作成、管理するのが一般的です。シートは目標達成、協調性、正確性などの評価項目を数値によって示す欄と、評価者のコメントを記す欄で構成されます。

人事考課シートを使用することにより、評価のプロセスが形として残るため、考課の透明性も図れます。

人事考課の具体的な手順

人事考課は、それぞれのプロセスが持つ意味を理解したうえで進めることが大切です。ここでは、人事評価の手順について解説します。

1.社員の期間・目標設定

まずは社員個人が目標と期間を設定します。目標は上司と相談し、両者が納得できる形であることが重要です。「〇月〇日までに△△を達成する」というように、期限と内容を明確にしましょう。目標達成が難しい場合はお互いに報告し合い、修正することも検討します。

2.自己評価

期限を迎えたら、社員が自分の目標に対しての成果を振り返り、目標達成度を評価します。ここで重要なのは、自分自身を客観的かつ正確に評価することです。上司は社員に対して「自分の仕事は他人から見たらどのように評価されるか」という視点を養えるようサポートします。

3.上司・役職者による評価

上司や役職者は、社員の自己評価とこれまでの実績や実力をあわせて評価します。上司や役職者の私的な観点での評価となることを防ぐためには、このプロセスにおける評価基準が必要です。明確な根拠のある評価を行うよう努めなければなりません。

4.面談・評価結果のフィードバック

最後に、上司や役職者による評価の理由と根拠を社員に面談で伝えます。ここで重要なのは、評価の結果よりも考課を次の仕事に活かせるよう、フィードバックに重点を置くことです。フィードバックについては、次で詳しく解説します。

人事考課を「時間の無駄」と言わせない書き方とポイント

人事考課を意味のあるものとするために、押さえておくべきポイントと書き方があります。ここでは、3つのポイントについて解説します。

客観点な視点での評価

人事考課を行う際には、主観で判断するのではなく、客観的な視点で評価するようにしましょう。評価基準が人によって異なると、社員への評価にばらつきが生じ、不公平感を招くことになります。客観的な評価をするためには、あらかじめ評価基準を決めておくことが大切です。

具体的に書く

人事考課において評価の信頼性を高めるためには、具体的な数値や事実に基づいて記述することが重要です。しかし、営業職の売上目標に対する達成率のように数値化しやすい職種がある一方で、総務のように一見数値化が難しいものもあります。その場合には、残業削減時間や業務効率の向上率など、間接的な成果指標を用いることで、定量的な評価が可能です。その際には、数値の算出根拠も併せて記載しましょう。

適切なフィードバック

社員が自分に対する評価を受け止め、次に活かすためには、適切なフィードバックが必要不可欠です。社員は、評価に至った理由や根拠を提示されることで、評価に納得し、次への道筋を見出します。

フィードバックでは課題や改善点、改善方法を明確に提示することが大切です。直接アドバイスを行うことで、さらなるモチベーションの向上が期待できます。

定期的に面談を実施

フィードバックは社員と1対1で面談を行う(1on1)が望ましいでしょう。まずは社員から自己評価を聞き、その後に評価者から結果を伝えます。

ここで重要なのは、社員が言いたいことを言えるように考慮し、結果はポジティブな内容の後にネガティブな内容を伝えることです。最後に、社員が課題や解決策を見つけられるようアドバイスしましょう。

【職種別】人事考課のおすすめ例文

人事考課の書き方について、評価する側と評価を受けた側それぞれのポイントを解説し、併せて例文も紹介します。

営業職

営業職の人事考課では、売上目標の達成率や新規顧客獲得数など、数値として明確に表れる成果を中心に評価を行います。ただし、単純な数値だけでなく、チーム内での協力体制や顧客満足度なども重要な評価要素です。目標達成のためのプロセスや、業績向上に向けた具体的な取り組みについても評価のポイントとして押さえておきましょう。

評価者のコメント例

・今期の売上目標達成率が120%と高い成果を上げている。チーム内で、情報共有や連携を積極的に行っており、この点は高く評価できる。

・新規契約において、個人顧客の比率が7割を占めているため、今後は法人顧客の開拓にも注力することを期待する。

・クレーム件数の増加が見られるため、営業成績と顧客満足度のバランスの意識が必要。

・リーダーシップを発揮し、チーム全体の業績向上に貢献している点は継続して伸ばしてほしい。

本人のコメント例

・今期目標に対し、120%の売上を達成。これは、日々のPDCAサイクルの徹底と、顧客分析に基づく戦略的なアプローチの結果。

・新規契約数は目標200件に対して実績140件と未達であり、これを課題と認識。来期の具体的な行動計画として、1日あたりのテレアポ件数を20件増やすことで目標達成を目指す。

・顧客対応に関するクレームが数件あったため、営業拡大だけでなく、顧客満足度の改善にも注力していく。

企画職

企画職の人事考課では、プロジェクトの成果や業務内容を具体的に評価することが重要です。営業職と異なり、必ずしも明確な数値として成果が表れない場合もあるため、データ分析、企画立案能力、プロジェクトでの役割、チームへの貢献度など、多角的な視点での評価が必要となります。

評価者のコメント例

・ターゲットの見直しと販促企画により、前年度比150%の売上達成を実現。データに基づく提案と実行力は高く評価できる。

・データの収集・分析能力が特に優れており、プロジェクト全体の方向性の決定に大きく貢献している。

・今後は、保有するスキルやノウハウをチームメンバーと共有し、部門全体の底上げにも取り組んでほしい。

・プレゼンテーションの説得力は高かった。一方で、売上見込みとの差異が生じた原因を調べ、今後は分析したデータのさらなる活かし方を学んでもらうことを期待する。

本人のコメント例

・不振だった◯◯(製品)について、アンケートと口コミ分析によりターゲット層を見直し。販促施策の実行により、前年度比150%の売上を達成。

・現在進行中のプロジェクトでは、主にデータ収集・分析と資料作成を担当し、プロジェクトを支えている。

・企画提案時は、データに基づく根拠を明確に示し、関係者への説得力のあるプレゼンテーションを心がけた。

・次期は、分析結果を活かした新規企画の立案にも積極的に取り組みたい。

事務職

事務職の人事考課では、日常業務の正確性や効率性、業務改善への取り組みを評価することが重要です。具体的な成果が見えにくい職種であるため、業務の効率化や処理時間の短縮、エラー率の低減など、可能な限り定量的な指標を用いた評価を心がけましょう。また、他部署のサポート業務における貢献度も重要な評価ポイントとなります。

評価者のコメント例

・書類作成のテンプレート化とチェック体制の強化により、書類の不備を前年度比30%削減。業務品質の向上に大きく貢献した。

・電子契約システムの使用手順マニュアルを作成・共有し、営業部の契約件数15%アップに寄与。部門間連携の好事例として、高く評価できる。

・備品購入の精査により、消耗品費を前年度比5%削減。経費削減に対する意識の高さが際立っている。

・今後は、新規見込み顧客のデータ管理の効率化にも取り組み、さらなる業務改善を期待したい。

本人のコメント例

・事務過誤防止のため、書類作成のテンプレート化とマクロによるエラーチェック機能を実装した。その結果、前年度比で過誤を30%削減。

・保管マニュアルの整理と処理手順のマニュアル化により、月次処理の効率が向上。残業時間を月平均20時間から10時間に短縮することを実現した。

・来期は管理職昇格を目指し、さらなる業務改善と後進の育成に注力したい。

管理職

管理職の人事考課では、個人の業務実績だけでなく、部門やチーム全体のパフォーマンス、マネジメント能力、人材育成の成果を総合的に評価します。数値目標の達成状況に加えて、部下の成長支援やチーム運営の質も重要な評価ポイントとなります。

評価者のコメント例

・担当部署の売上目標を10%上回る実績を達成。特に新規契約数において目標数値を達成したことは高く評価できる。

・部下の商談に積極的に同行し、的確なアドバイスとサポートを提供。当人の営業成績は低下したが、その一方でチーム全体の営業成績は大きく向上しており、マネジメントに大きく貢献したと判断できる。

・週1回のチームミーティングを通じ、メンバーの進捗管理と課題把握を徹底。適切なフォロー体制を構築している。

・チーム全体の平均残業時間が月30時間と社内平均を上回っているため、業務負担の最適化とマニュアル整備による改善が必要。

本人のコメント例

・今期より週1回のチームミーティングを定例化し、各メンバーの進捗状況を細かく把握。遅れが生じた案件には速やかにサポート体制を組み、売上目標を10%上回る成果を達成した。

・2、3年目の社員を新入社員の教育担当に起用し、彼らのリーダーシップ育成に注力した。

・部下の商談に10回同行し、具体的なアドバイスとサポートを提供。その結果、新規契約数の目標数値を達成した。

・チーム全体の残業時間削減が課題。次期は業務分担の見直しと効率化を進め、ワークライフバランスの改善を図る。

人事考課エラーにおける注意点

人事考課は人が人を評価する制度であり、注意を怠ればエラーが起きる可能性もあります。想定される人事考課エラーは意図的、無意識の2パターンであり、いずれもあってはならないことです。ここでは、人事考課エラーについて詳しく解説します。

意図的な人事考課エラー

意図的な人事考課エラーは、評価者の好き嫌いで判断してしまうことで発生します。社員を評価者の好みで評価するため、自社の利益になる仕事をしているにも関わらず、低評価となることも少なくありません。人事考課は客観的な視点で評価することが大前提です。

無意識の思い込みによる人事考課エラー

無意識な人事考課エラーは、評価者の根底にある考え方や癖、先入観などが評価に影響を及ぼすことで発生します。先入観、親近感、帰属意識などは、非常に強力なバイアスとなることに留意しましょう。

ハロー効果

「ハロー効果」は、突出して優れている点ばかりに注目して、他の点の評価が疎かになってしまう人事考課エラーです。

第一印象操作

「第一印象操作」は、評価者の印象で評価を下してしまうことです。第一印象操作もハロー効果も、過大評価を生む原因にもなりかねません。

対比誤差

「対比誤差」は、対象者を他の部下と比較して相対的な評価をする人事考課エラーです。このエラーは、絶対評価という人事考課のルールを崩してしまいます。

厳格化傾向・寛大化傾向・中心化傾向

あえて厳しい評価をする「厳格化傾向」や、「がんばっているから」などのあいまいな理由で甘く評価する「寛大化傾向」、5段階評価なら3を選びがちになる「中心化傾向」といったエラーもあります。これは、評価者によって評価が異なるという事態が発生します。

倫理的誤謬

「倫理的誤謬」は、評価者の考課に対する認識が甘いことで評価が歪む人事考課エラーです。

近時点評価

「近時点評価」は、評価の時期に近い時点での印象を、評価期間全体に反映してしまう無意識に起こる人事考課エラーです。

「人事考課者訓練」を通して評価者の人材育成を図る

人事考課は評価者の正しい評価あっての制度です。評価者には相応の知識やスキルが求められます。ここでは人事考課者訓練について解説します。

人事考課訓練とは?

人事考課訓練は、評価者の育成を目的としています。自社の人事考課制度に基づき、評価者になり得る人物が、正しい知識や評価スキルを身に着けるための訓練です。人事考課訓練は社内で行われるのが一般的です。

人事考課訓練の必要性とポイント

人事考課は、社員のモチベーションに大きな影響を与えるため、企業の繁栄もしくは衰退に直結します。人事考課の結果が反映される給与や昇進、異動などは、適切に行われることが重要です。

一方、運用の方法や評価基準に問題があれば社員の離脱にもつながりかねません。人事考課訓練で評価者として必要なスキルを身に着けることが大切です。

人事考課訓練のポイントは以下のとおりです。

・人事制度のシステムと目的

・考課ルールの明確化

・考課者相互間での評価基準の統一

・能力開発への活用法

・考課エラーの防止法

・人事考課者の心構え

社員と会社の相互理解を深められる人事考課を導入しよう

人事考課は、評価者が適切な評価を行い、結果を賞与や昇進などに反映させることで、社員のモチベーションを向上させる効果が期待できます。一方で、運用の問題や評価方法のエラーは、社員の離脱など企業にとって重大な損失を招くことにもなりかねません。

タレントパレットは、大手企業をはじめ数多くの企業に導入されているタレントマネジメントサービスです。「評価シートの運用が煩雑で生産性を上げたい」「MBO、コンピテンシー評価など複数の評価制度を運用したい」「紙やExcelなどで運用している評価フローをITで効率化したい」「人事評価のデータを配置や抜擢、育成など今後のタレントマネジメントに活用したい」などの課題の解決をHRテックでサポートします。人事制度を効率化し、より効果的な運用を目指しましょう。

人事評価に役立つシステムの詳しい情報はこちら