次世代経営人材の戦略的育成法(立教大学 経営学部:田中氏)

ミドルマネジャーと経営人材は「まったく別の生き物」

田中氏はまず、近年における経営人材育成の変化について解説した。

「これまで日本企業の強みは、中堅層、ミドルマネジャークラスが企業の変革をリードしていることでした。そして、成果を上げた人が経営人材になっていきました。しかし、近年は経営人材に求められる役割が高度化し、上がりのポストではなくなっています。経営人材には自らが手腕を発揮し、非連続な組織変革(コーポレートトランスフォーメーション CX)の担い手として、『自己革新性』をつくり出すことが求められています」

田中 聡氏

立教大学 経営学部 助教

(たなか さとし)1983年 山口県生まれ。東京大学大学院学際情報学府博士課程 修了。博士(学際情報学)。2018年より現職。働く人とチームの学習を研究している。著書に『経営人材育成論』(単著:東京大学出版会)『チームワーキング』(共著:日本能率協会マネジメントセンター)、『事業を創る人の大研究』(共著:クロスメディア・パブリッシング)など。

次に田中氏は、経営人材育成のプロセスにおける昔と今の問題点を挙げた。経営人材育成における「古典的な3大問題」は、「選抜:育成対象者を選抜(内示)できない」「異動:成長に資するポストに異動できない」「抜擢:経営ポストに抜擢人事できない」の三つだ。

一方、ここ数年の経営人材育成プロセスにおける「新しい3大問題」は、「人材プール:候補者が少ない」「成長・評価:異動した後の成長を支援/評価しない」「支援:経営ポストに成長を支援しない」の三つだという。

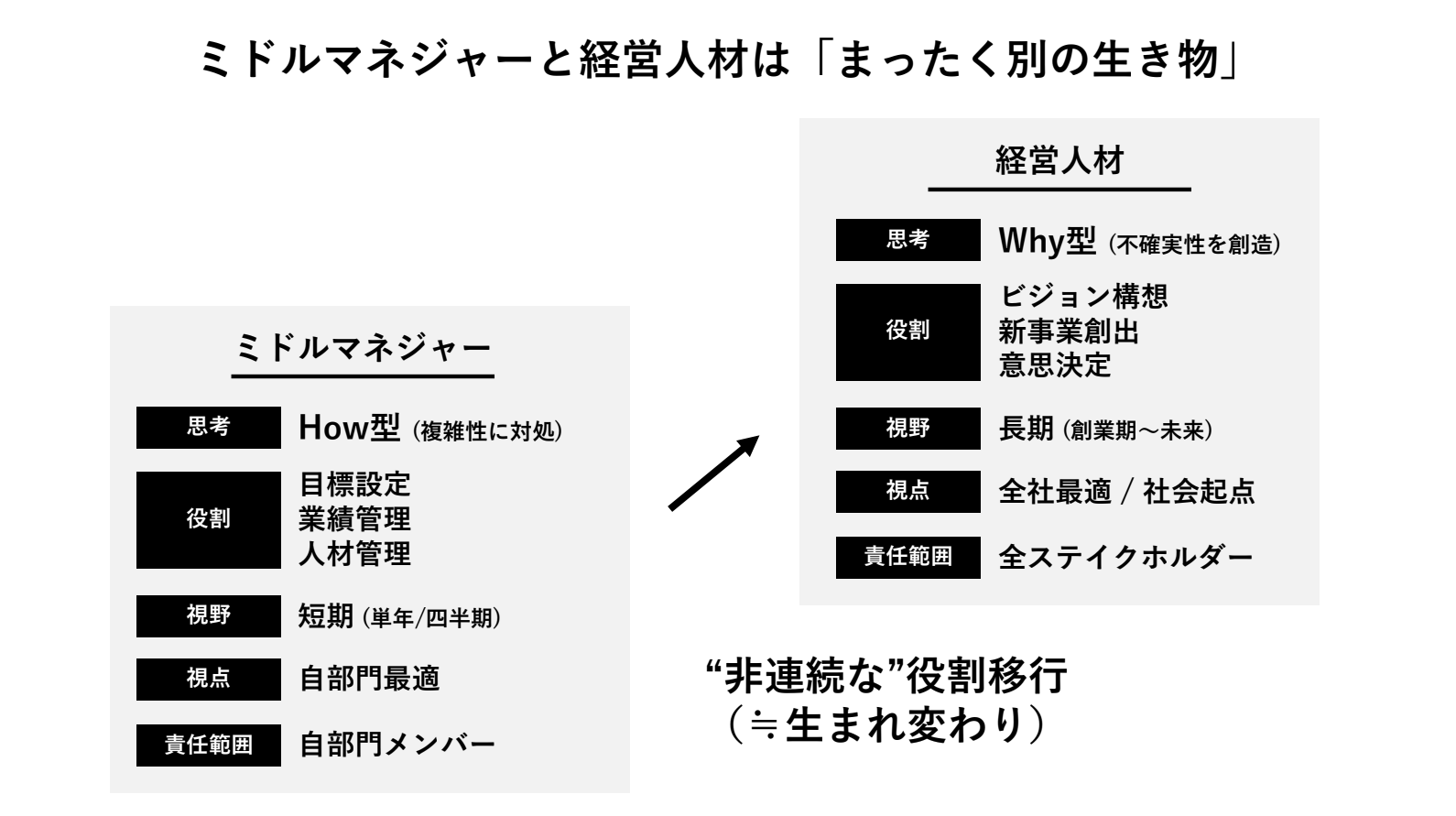

「最初にお伝えしたいのは、ミドルマネジャーと経営人材はまったく別の生き物だということです。ミドルマネジャーの思考はHow型であり、組織の複雑性に対処することが求められます。役割は目標設定、業績管理、人材管理。視野は短期(単年/四半期)であり、視点は自部門にとって最適なものを選ぶ。そして、その責任範囲は自部門のメンバーです。

それに対して、経営人材の思考はWhy型であり、組織における不確実性を創造していきます。役割はビジョン構想、新事業創出、意思決定。視野は長期(創業期~未来)で、視点は全社最適および社会起点となります。その責任範囲は全ステークホルダーです。

このように考えると、ミドルマネジャーとしての有能さを、経営人材候補を評価する際のモノサシに用いることは大いに疑問です。経営人材候補は、別の軸できちんと見なければなりません」

経営人材の育成には「発達的挑戦課題」が必要

次世代経営人材の戦略的育成を考えたとき、どんなアプローチがあるのか。

「多くの企業が取り組んでいるのは『Off-JT=研修を通じた育成』です。『OJT=実務を通じた育成』を行う企業は多くありません。現状は育成効果の低い研修型育成に対して過剰投資になっているのではないかと思います」

では、既存事業を通じた人材育成は効果が高いかというと、それにも限界がある。

「研究では『経営人材の育成に資する良質な経験が減少傾向 (伊丹, 2005) 』といわれています。その結果として『現場のリーダーは育つが、全体経営を担える人材が育たない(金井他 2003)』という研究結果もあります」

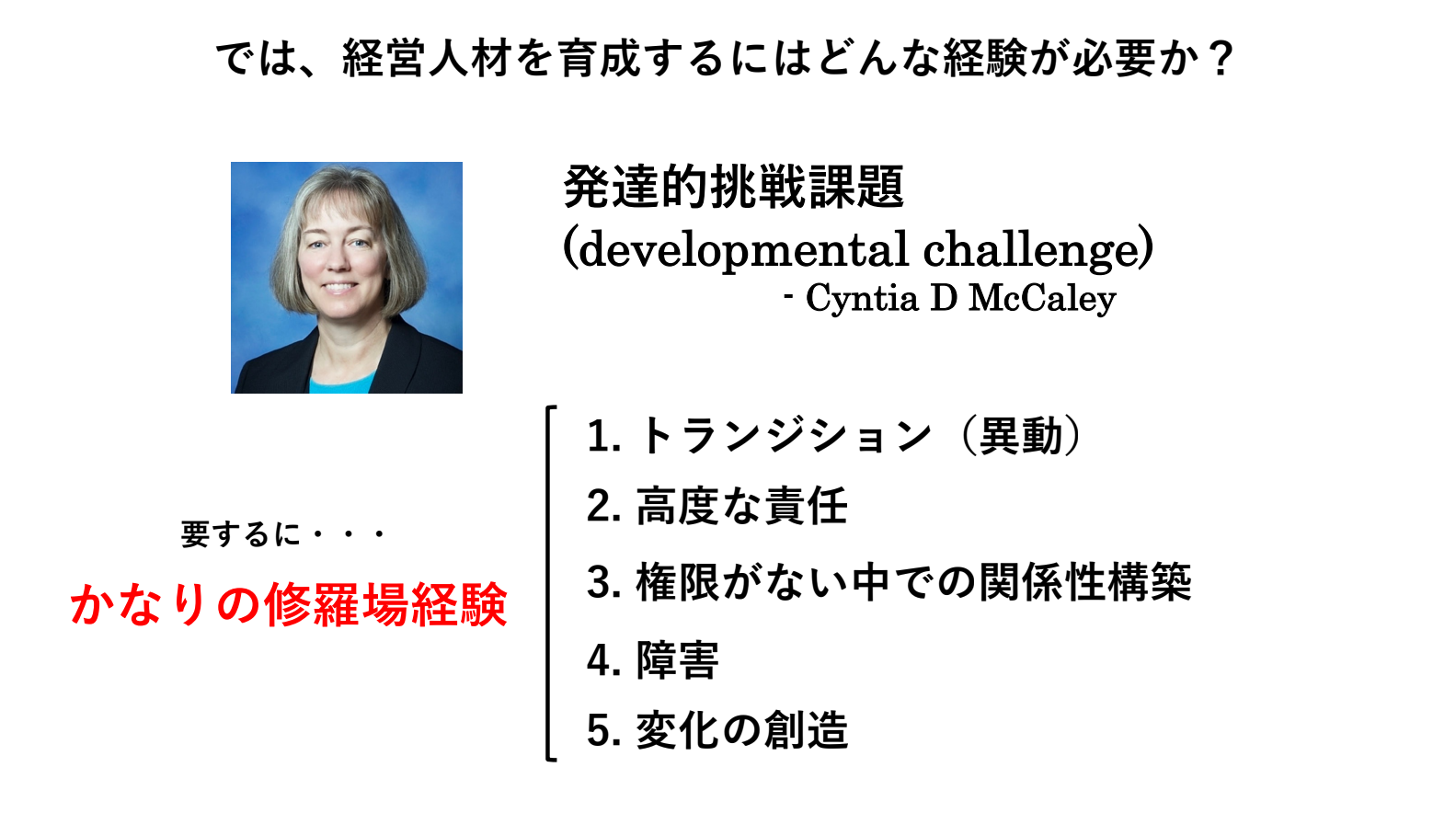

経営人材を育成するにはどんな経験が必要なのか。米国のリーダーシップ研究家であるCyntia D McCaley氏が、「発達的挑戦課題 (developmental challenge)」をキーワードとして挙げている。田中氏は、五つのポイントを含む修羅場経験が必要だという。

「一つ目は、トランジション(異動)。不慣れな仕事環境への異動経験です。二つ目は、高度な責任。その中で高度な責任を持つということ。三つ目は、権限がない中での関係性構築。矛盾するような話ですが、責任は持たされるが権限は与えられない中で、チームをつくったり、ステークホルダーをマネジメントしたりする経験を積むということです。四つ目は、障害。トラブルシューティングをするような経験を積むこと。五つ目は、変化の創造。そうした中で変化を自らつくり出せるような経験を積むということです」

ここで田中氏は、米国での研究を紹介した。最速で経営人材に昇進した“スプリンターCEO(早期にCEO職に上り詰めた人)”に共通する実務経験を調べたCEOゲノム・プロジェクトだ。10年間で2600名のスプリンターCEOを分析した結果、「傍流キャリア(約60%)」「最初の10年間での飛躍(約33%)」「大混乱を引き継ぐ経験(約30%)」だった。

「これらの結果は、日本企業においても同様のことが言われています。『一国一城の主の経験』『修羅場経験』『事業機能・地域等異なる軸から成る多様な経験』『保守本流ではなく、傍流や外部の経験』といったポイントです」

ミドルマネジャーから経営人材へと役割をシフトするためには、学習目標志向性が必要

ここから田中氏は、新規事業に関わることで、経営人材がどのように育っていくのかを語った。新規事業をつくるときはトラブルだらけであり、うまくいかないことの連続だ。

「神戸大学の三品和広先生は『新規事業の創出経験を有する経営者を登用しない限り、日本企業の再興は望めない』と述べています。新規事業経験は経営人材の育成に最も有用な経験だということです」

では“発達的挑戦課題”を通じて、ミドルマネジャーはどう経営人材へと成長するのか。

「事業を創る経験を通じ、『他責思考期→現実受容期→反省的思考期→視座変容期』といった流れで行うリーダー開発プロセスが有効です」

他責思考期は経営陣・上司、既存事業部門、部下など、周囲とのコンフリクトや挫折・失敗経験について、その責任の所在を他者や環境に向けている段階だ。

「新たな部署に着任して半年から1年くらいは、他に責任があると考えてしまい、仕事が停滞してしまいます」

次の現実受容期は、働く目的を自問自答し、新規事業への関わりを積極的に意味づけようとする思考が生じ、自身の置かれている状況を鳥瞰的な視点から捉えなおそうとする段階だ。

「これまで成果上げてきたミドルマネジャーが、新しい事業を立ち上げるフェーズになって初めて、事業とは何か、顧客とは何かといった問いに向き合うようになります」

次の反省的思考期は、これまでの問題の原因や責任の所在を自分自身の能力やスキルの問題としてとらえ直す自責思考を持ち、過去の経験から培われた思考様式・行動様式を批判的に省みている段階だ。

「次第に反省的になり、深いレベルで自分のことを振り返れるようになります。研究によるとおよそ3年から5年程度経って、十分に辛酸をなめてから、こうした反省の思考に入っていきます」

最後の視座変容期は、一部門の責任者としての限定されたものの見方・考え方を拡張し、経営者としての視点から全社を俯瞰し、長期的な視野で会社の成長をとらえる視座を獲得している段階だ。

「最終的に、全社を俯瞰して長い目で見たとき、自分が立ち上げようとしている事業がどのような位置付けになるか、といったことを考えるフェーズに移行していきます。これは全社の経営層と同じレベルに立って初めて、新規事業は成立するということです。詳しくいうと、傍流での不遇な日々が『会社・事業のWHY』と『個人のWHY』を深く見つめ直す契機になります。

なぜ新規事業創出が経営的視座の獲得に有効なのかというと、新規事業担当者には全社経営者としての視点が不可欠だからです。単純に修羅場がたくさんあるから、新規事業を経験させるという話ではありません」

ここで田中氏は、ミドルマネジャーから経営人材へと役割をシフトするためには、学習目標志向性が必要になると語った。

「人が目標を設定するとき、二つのタイプに分かれます。一つ目は業績を目標にする業績目標志向性であり、結果を求めるタイプです。もう一つは自分の成長を目標にする学習目標志向性であり、プロセスを重視するタイプ。学習志向は新規事業の業績にプラスに働きます。成長に意欲的な担当者ほど新規事業での業績が良い。一方で、業績達成に意欲的であることと、新規事業の業績には関連がありません」

学習目標志向性は、新規事業を通じた学習を促す重要な要素であり、本人の学習だけではなく、実際に事業の成果や業績にもつながる重要な因子だ。

最後に田中氏は、なぜ「学習志向」が新規事業において重要になるのか、その理由を述べた。

「失敗しても、その経験を学びに変え、新しいアプローチで課題にトライしようとする志向性を持てるからです。学習目標志向性の高い人には、成功体験に捉われず、自分の成功体験を批判的に振り返り、新しいやり方を積極的に試す傾向があります。そうした姿勢を持つことが、経営人材としての成功につながります」

経営陣の役割の変化と経営人材育成(早稲田大学政治経済学術院:大湾氏)

大湾氏はまず、欧米における職能マネジャー(CXO)の増加について解説した。

「欧米では事業環境や技術動向の不確実性の高まりを受けて、事業再編や事業間の機動的な資源配分を重視する傾向が高まっています。日本も同じく選択と集中という言葉が生まれ、同じような方向を志向しました。ただし、欧米が日本と違うのは、ここ20年から30年の間で、職能マネジャーの数が増えていることです(Guadalupe,Li and Wulf 2013)」

なぜ、職能マネジャーが増えているのか。大湾氏は変化の背景を語った。

「事業再編や事業間の機動的な資源配分を行うときは、客観的で事業横断的に比較できる視点が必要です。そこで職能マネジャーを通じたコーディネーションと情報収集の重要性が高まります。そのため、CXO(functional Manager)制度が普及しました。しかし、日本ではCXOはあまり普及していません」

次に大湾氏はBandiera, Prat and Sadun(2020)の研究を紹介した。欧米では、CEOの行動がオペレーションに積極的に関与するスタイル(マネジャー)から、コーディネーターの役割を果たすスタイル(リーダー)へと変化しているという。

「特に多国籍企業で、展開する事業領域の多い企業ほど、職能マネジャーの数が増えており、それを補完する形でリーダーの行動が変わってきていると解釈できます」

大湾氏は「そうした変化に合わせて、リーダーに求められる要件も変わってきた」と語る。米国の代表的なヘッドハンティング会社のデータで、経営人材を引き抜く際にどのようなスキルや経験を持つ人を求めたかが調査されている(Hansen, Ramdas, Sadun and Fuller 2021)。

大湾秀雄氏

早稲田大学政治経済学術院 教授

(おおわん ひでお)スタンフォード大学 Ph.D.。ワシントン大学助教授、青山学院大学教授、東京大学教授等を経て現職。専門は人事経済学、組織経済学。早稲田大学組織経済実証研究所所長、(独)経済産業研究所ファカルティフェロー、ピープル・アナリティクス&HRテクノロジー協会理事、(株)東大エコノミックコンサルティングアドバイザー。

「調査によれば、以前より減っている要件は財務や実際のオペレーションに関する知識でした。逆にもっとも増えている要件は、コミュニケーション力やリーダーシップスキルなどの社会的スキル。その次が情報処理や分析的推論を行う能力を包含するインフォメーションスキルでした」

こうした社会的スキルを重視する傾向は、多国籍企業、M&Aを行う企業、IT企業に多い。専門化が進む中で、その専門人材間のコーディネーション、あるいは情報を統合して意思決定し、社員やビジネスパートナーに伝えていくという作業が非常に重要になっていることを反映していると言える。

「一方、日本では職能マネジャーが増えず、結果として、事業再編や事業間の機動的な資源配分をうまく行える経営陣になっていない点が問題だと思います」

大湾氏が次に問題と考えるのは、日本企業において中間管理職の部下育成力が弱いことだ。中間管理職の時間の使い方をOECDと日本で比較したところ、日本が少なくなっているのは「部下の業務計画を立てる」「部下のモチベーションアップ」「部下の指導、教育」だった。

「考えられる理由が三つあります。一つ目はプレイヤーとして長く働いていたことにより、部下を支援する立場への切り替えがうまくいっていないこと。二つ目は日本企業では人事が集権的であるため、育成を人事任せにしていること。三つ目は部下を育成しているマネジャーがあまり評価されていないことです。」

次に大湾氏は中堅社員に自身の成長要因を尋ねた調査を紹介した。成長を促す要因の中でもっとも重要だったのが、タフアサインメント、具体的には以下の3要素を含む経験だった。「自身で判断・行動しなければならない状況」「新規事業の開拓」「厳しい事業・組織の立て直し」。次に重要だったのが、上司同僚からの影響で、「所属を超えた尊敬できる先輩や同僚との出会い」「厳しい上司との協業」「これまでとは異なる企業文化」。

「実際の評価データで、自身が成長した時期にこれらのポイントが評価されていたかというと無相関でした。成長が評価されるのではなく、そこでどういう成果を上げたかが評価されるため、成長が評価につながるまでには時間がかかるのでしょう。

最後に大湾氏は経営人材育成・選抜の課題を4点指摘して、ミニレクチャーを締めくくった。

「課題の一つ目は、良い管理職と良い経営者は異なるということです。目線の高さに応じた選抜基準づくりが必要です。二つ目は、部下指導力は上長からなかなか観察できないこと。360度フィードバックをうまく活用することが大事です。ただし、360度フィードバックを処遇に使うと、正直な評価が得られないという問題もあります。三つ目は、ジェネラルマネジャーと職能マネジャーの適性をいつ識別するか、ということ。専門人材の育成が進まない現状においては、自律的にキャリアを選択させる仕組みへの転換が必要です。四つ目は、経営陣のスキルマトリックスを意識した育成プランが必要であること。そのために職とスキルの標準化と体系化、さらにデータベース化した上で、経営人材の育成プランを立てることが大事です」

グループディスカッション(経営人材育成のためにどのような施策を行っているか)

第2部では本日参加している人事がグループに分かれ、以下の質問に沿ってディスカッションが行われた。ディスカッション後は各チームの代表者によってその内容が共有された。

テーマ1:経営人材の育成方法についてどのような課題を感じているか。

「経営人材に求める要件やキャリアパスの明確化」「経営人材のキャッチアップの難しさ」「事業をつくる構想力などが課題」といった声が聞かれた。「タフアサインメント、研究施策に対して懐疑的な意見がある」といった現状の施策への疑問が上がっていた。また、明確な人材育成プランがない企業もあった。

テーマ2:今、取り組んでいる施策の中で何を変えなければいけないか。

「人材マトリクス・職能要件を定義し、現状の理解をきちんと行う」「ハイパフォーマーの特性の把握」「学習目標志向のある方のピックアップ」といった指摘があり、そのうえで「データドリブンな形での検証」が必要との声があった。また、進んでいない「女性登用の促進」を挙げる企業もあった。

テーマ3:各社共通の課題や重要視される人材要件に対し、新たな選抜・育成方法として、どのようなものを考えているか。

「実務の中で難易度の高い仕事を任せる」「ローテーションによる、主要ポストや複数の事業領域の経験」「現行施策のブラッシュアップを行う(データドリブンにしていくことなど)」「複数条件を掛け合わせる(適性検査・調査と業務上の対応の仕方など)」「人材採用時の適性検査の工夫」といった手法が聞かれた。

講評

最後に田中氏、大湾氏が講評を述べて、研究会は終了した。

田中:最終的には、それぞれの企業が自社に合う経営人材育成のあり方を模索していく他ないと思います。経営人材育成で共通する課題としては、「どのように人材をアセスメントすればいいのか」「アセスメントした人材を抜擢して育成するとき、売上以外で学習成果をどのように評価したらいいか」などがあります。この点については、私も新たな視点をいただいたと感じています。ありがとうございました。

大湾:お話を伺いながら気づいたことを2点述べます。一つ目は、キャリアパスの類型化による、キャリアの見える化の必要性です。類型化することで、それをベースにサクセッションプランを作成することができます。経営層だけでなく、中間管理職までのサクセッションプランを作れば、どういった人材が不足しているか把握することができるでしょう。

二つ目は、人の好き嫌いで選抜しないよう客観的な指標を用意すること。誰にでも好き嫌いはありますから、そうしたバイアスを消す作業が必要です。例えば、コンピテンシー評価や、外部ベンダーの人事アセスメントを使って、どうしてこの人を推薦しないのか上長に尋ねる。人事と現場のコミュニケーションを通じてバイアスを消し、より望ましい形で選抜が行えるようにするべきだと感じました。本日の研究会での議論が今後の参考になれば幸いです。本日はありがとうございました。